主動作筋と拮抗筋の働き

こんにちは。Emiです。

今回は、

〈主動作筋と拮抗筋の働き〉について、お話ししていきます。

1. 主動作筋のアクセル機能

筋肉は、自ら縮む(収縮する)力を持っています。

この力が、動きを生み出す基本となります。

このとき、実際に動作を引き起こす中心的な筋肉を【主動作筋】と言います。

主動作筋は、<関節を動かす主役>であり、特定の動きをする際に最も大きく収縮します。

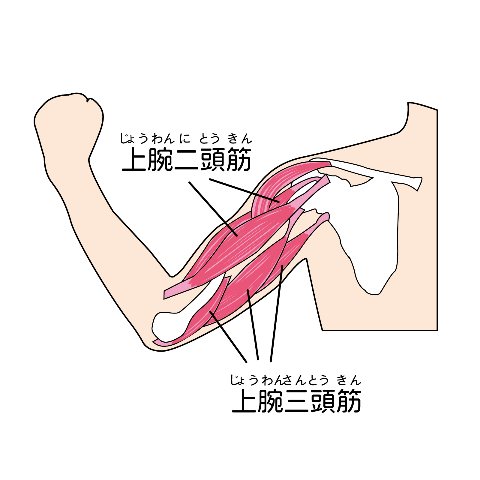

たとえば、肘を曲げるときには、上腕二頭筋が主動作筋となり、筋肉が縮んで前腕を引き寄せます。

このように、主動作筋は、動きを生み出すエンジンのような存在です。

2. 拮抗筋のブレーキ機能

一方で、筋肉には自分から伸びる機能はありません。

そこで、反対側に位置する【拮抗筋】が、<ブレーキ>や<調整役>として働きます。

拮抗筋は、主動作筋の働きに対して反対の動作をする筋肉で、動作中には自然と伸ばされる側になります。

しかし、ただ引き伸ばされるだけではなく、適度な力で引き返すことで、動きにブレーキをかけたり、スピードを調整したりする重要な役割を担っています。

たとえば、肘を曲げるときには、上腕二頭筋が主動作筋となり 、上腕三頭筋が拮抗筋として働きます。

上腕三頭筋はこのとき引き伸ばされながらも、必要以上に肘が急激に曲がりすぎないように、動作をなめらかにコントロールしています。

【縮む筋肉(主動作筋)】と【伸ばされる筋肉(拮抗筋)】のバランスによって、なめらかで安全な動きになります。

3. シーソーのイメージ

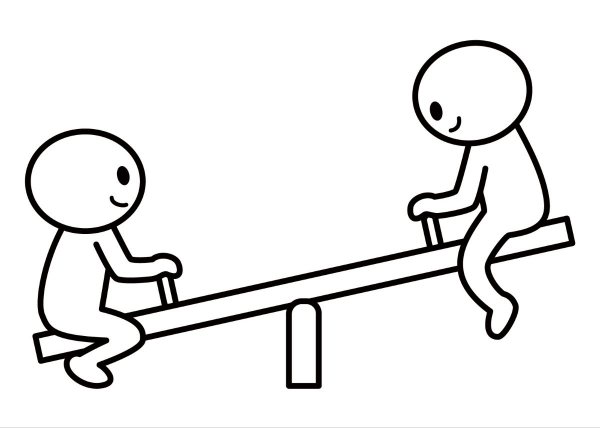

イメージとしては【シーソー】です。

一方が下がる(縮む)と、もう一方は上がる(伸びる)。

しかしながら、どちらかが一気に動いてしまうとバランスが崩れます。

そのため拮抗筋が、力を加減し、動作を安定させています。

4. まとめ

筋肉は、縮む力で動きを生み出しますが、拮抗筋が絶妙な歯止めをかけることで、急激すぎない、コントロールされた動きが可能になります。

主動作筋が動きのアクセルだとすれば、拮抗筋はブレーキとして機能します。

どちらも欠けてはならず、それぞれが協力関係にあることで、滑らかで安定した動作が成り立ちます。

このシーソーのようなバランスがあることで、身体は【強さ】と【しなやかさ】を同時に発揮することができます。

良かったら参考にしてみてください(◕ᴗ◕✿)

Emi