腸骨について

こんにちは。Emiです。

今回は、

〈腸骨〉について、お話ししていきます。

過去のブログ<骨盤について>も合わせてご覧ください。

1. 腸骨

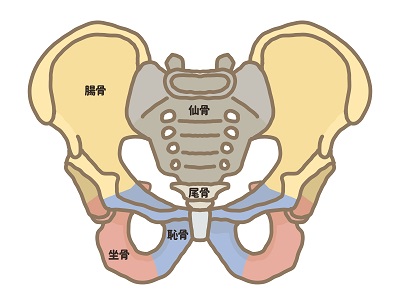

腸骨は、寛骨を構成する3つの部分(腸骨・恥骨・坐骨)の中で最も大きな骨です。

骨盤の上方に広がる扇状の部分で、体幹と下肢をつなぐ橋渡しとして、姿勢や動作の安定に大きく関わります。

2. 腸骨と骨盤の安定性

腸骨は、骨盤の上部を形づくり、仙骨と仙腸関節をつくって体重を支えています。

また骨盤の上部には体幹を支える筋群が広く付着し、その働きによって骨盤全体の安定が保たれています。

3. 腸骨と筋肉のつながり

腸骨には体幹・股関節を動かす重要な筋肉が数多く付着しています。

・腸腰筋

・腹筋群

・殿筋群 など

これらにより、腸骨は、体幹と下肢を結ぶ支持の拠点となっています。

4. 腸骨と日常動作

腸骨は、歩行・立ち上がり・姿勢保持など、あらゆる日常動作で機能しています。

腸骨が安定していると、体幹がしっかり支えられ、下肢の動きもスムーズになります。

一方で、腸骨の前傾・後傾のバランスが崩れると、腰痛や姿勢不良につながることがあります。

5. 腸骨と体の不調

腸骨の位置や機能に問題が生じると、以下のような不調が現れることがあります。

・腰痛や仙腸関節痛

・股関節や膝への負担増加

・骨盤の左右差による姿勢の崩れ

・殿筋や腸腰筋のアンバランスによる動作不良 など

腸骨は、骨盤の中でも広い面積を持つため、筋肉・靭帯の不均衡が出やすく、全身の姿勢や動きに直結します。

6. まとめ

腸骨は、骨盤の上部を形づくり、体幹と下肢を結ぶ重要な骨です。

多くの筋肉の付着部として、支持の拠点となり、姿勢・歩行・安定性に深く関わっています。

腸骨の動きや位置を整えることは、腰痛予防や全身のバランス改善に欠かせません。

良かったら参考にしてみてください(◕ᴗ◕✿)

Emi