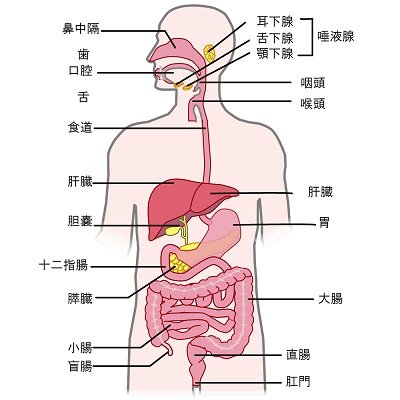

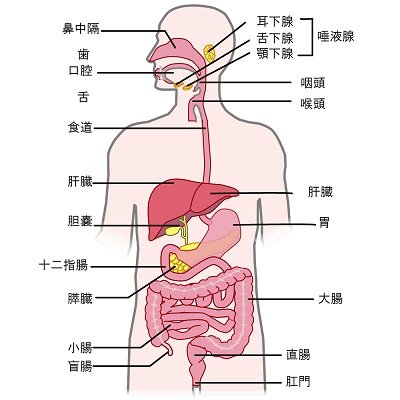

内臓機能を高めよう!(胃・膵臓・脾臓)

こんにちは。Emiです。

今日は、「内臓(胃・膵臓・脾臓)」について

お話ししていきます。

内臓については、

過去のブログ<内臓について!>

で詳しくお話ししましたので、

詳細は、こちらをご覧ください。

1. 胃について

1-1 特徴

・主な働きは

胃液と蠕動運動による消化

①食べ物を一時的に貯蔵。

・病原菌などを殺菌

・熱いものや冷たいものの温度調整

をして腸へ送る

②胃液の分泌(1日に1.5~2.5ℓ)

・食物を見たり、匂いをかいだり、食物が胃に入ってきたりすることで、

その刺激を受けて、胃液が分泌され、食物が消化される

③食べ物を消化しやすいように粥状に(蠕動運動で胃酸と食べ物を混ぜる)

・胃には3層の筋肉があり、

伸び縮みして蠕動運動を行うことで、食物と胃液をかき混ぜる。

□胃粘膜→胃の内側を覆う粘膜層

・粘液→胃の内側を守る

・胃酸→食物を消化する

・消化酵素→食物を消化する

を分泌する

1-2 効果

・肩の痛み(左)

・坐骨神経痛(左)

・首の痛み(左)

・頭痛(左)

・胃下垂

・逆流性食道炎

・胃炎

・胃潰瘍

・慢性疲労(迷走神経)

1-3 幽門

◇幽門(胃の出口)の調整も!

幽門が開かないと、食べ物が小腸(十二指腸)に流れない

↓

胃に食べ物と胃酸が溜まる (中身が腐敗していく)

↓

消化不良・逆流性胃炎・口臭などの原因に

2. 胃に良いもの

■アロエが胃腸に良いとされる理由

・胃の粘膜を守って炎症を和らげたり、腸のぜん動運動を促進して便通を改善する作用があります。

・アロエの抗炎症・抗菌作用は、胃潰瘍や腸内環境のバランス改善にも役立ちます。

■食べ方

・胃腸の弱い人は、すりおろしたアロエがオススメ。

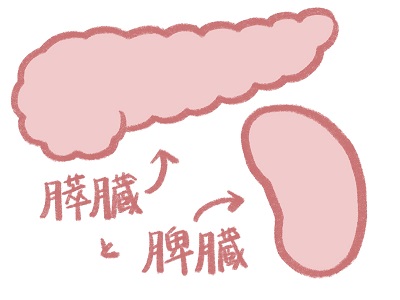

3. 膵臓について

特徴

・長さは、約15cm

①消化酵素を分泌

・消化を助ける(消化酵素を十二指腸に)

◇糖質を分解

アミラーゼ

◇タンパク質を分解

トリプシン/キモトリプシン

カルボキシペプチターゼ

◇脂肪を分解

リパーゼ

②血糖値の調整

・血液中のブドウ糖の量を調整する

・膵臓の中心部:ランゲルハンス島がホルモンを分泌

↓

□グルカゴン→血糖値を上げる

□インスリン→血糖値を下げる

4. 脾臓について

特徴

・左上腹部の背中側よりある

・重さは、約120g

◆正常な血液を保つ!

・酸素を運べなくなった赤血球を壊す (3ヶ月が寿命)

・鉄分を取り出し骨髄に送る(新たな赤血球に使う)

・血小板(全体の1/3)の貯蔵庫

◆免疫機能

・体内で最大のリンパ器官とも言われる

5. お手当

・慢性化した病気の場合、脾臓は腫れて弱った内臓をカバーするので、脾臓は冷やすと良い。

・脾臓は、肝臓や腎臓とも関わりがある。

肝臓や腎臓は温めると良い。

◎まずは、温める!

↓

◇こんにゃく湿布

■やり方

①こんにゃく2丁を10分位ゆでる

②タオルに包む

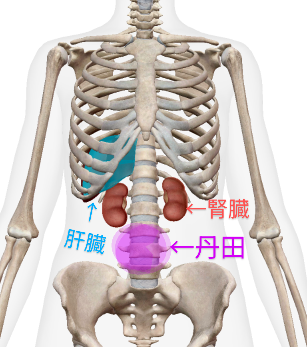

③肝臓(右脇腹) と 丹田(おヘソの下)に置く

④30分位

(※温かさは1時間位続くが、もし冷めていたら温めなおす)

⑤温かいこんにゃくを腎臓(腰の上、背骨の左右にそれぞれ)に置く

⑥30分位

↓

その後

◎脾臓を冷やします!

◇冷タオル

■やり方

水で絞ったタオルを、ぬるくなるまで脾臓に当てます。

■ポイント

空腹時が良い。

□こんにゃくは、〈腸の砂おろし〉とも言われています。

6. 胃・膵臓・脾臓の調整

胃・膵臓・脾臓は

手技にて調整をしています。

ご希望の方は、お声かけください(◕ᴗ◕✿)

Emi